旅游線路分類

大足石刻藝術(shù)群

門票信息: 北山、寶頂山(大佛灣、小佛灣)聯(lián)票:120元(僅供參考) 寶 北山、寶頂山(大佛灣、小佛灣)聯(lián)票:120元(僅供參考) 寶頂山石刻(大佛灣、小佛灣)門票:80元(僅供參考) 北山石刻門票:60元(僅供參考) 南山石刻門票:5元(僅供參考) 石門山石刻門票:5元(僅供參考)

景點地址:重慶市大足縣境內(nèi)

交通信息: 從重慶到大足縣有兩種交通方式可供選擇:1.乘坐成渝線的火車,從重慶菜園壩火車站 從重慶到大足縣有兩種交通方式可供選擇:1.乘坐成渝線的火車,從重慶菜園壩火車站出發(fā),到大足(郵亭鋪)火車站下車。2.從菜園壩長途汽車站(也可在陳家坪長途汽車站)乘坐重慶開往大足縣的高速公路直達大巴(每20分鐘一班)一個半小時左右到大足,車費在40元左右。 到達大足后可以選擇步行或叫出租車去北山石刻,當?shù)爻鲎廛嚻鸩絻r為3元。縣城車站有往返寶頂山石刻的中巴車,車費為3元/人。 景區(qū)內(nèi)部交通里程 大足—化龍—寶頂(寶頂山),共15公里; 大足—北山,共2公里,可從縣城步行到達; 大足—南山,共3公里,可從縣城步行到達; 大足—登云—石馬—石門山,共17公里。

大足石刻藝術(shù)群簡介:

大足石刻是石刻藝術(shù)的精粹,也是重慶最具代表性的藝術(shù)寶藏。

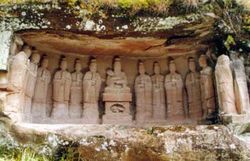

大足石刻以其規(guī)模宏大、雕刻精美、題材多樣、內(nèi)涵豐富和保存完整而著稱于世。它集中國佛教、道教、儒家“三教”造像藝術(shù)的精華,以鮮明的民族化和生活化特色,成為中國石窟藝術(shù)中一顆璀璨的明珠。

寶頂山摩崖(石窟)石刻

——來之必看:六道輪回,廣大寶樓閣、華嚴二圣像、千手觀音像、 養(yǎng)雞女

寶頂山位于大足縣城龍崗鎮(zhèn)東北15公里處,海拔527.83米,是佛教圣地之一,有“上朝峨嵋,下朝寶頂”之說。石刻創(chuàng)始人為宋蜀中名僧趙智鳳,建于南宋淳熙六年至淳祐九年(1179—1249年),歷時70多年,石刻共13處,造像數(shù)以萬計,四周2.5公里內(nèi)山巖上遍刻佛像,包括以圣壽寺為中心的大佛灣、小佛灣造像。

以大佛灣為主體,小佛灣次之,造像分布在東、南、北三面。巨型雕刻360余幅,以六道輪回,廣大寶樓閣、華嚴二圣像、千手觀音像等最為著名。寶頂大佛灣處有川東古剎圣壽寺,創(chuàng)建于南宋。廟宇巍峨,雕梁滿目,坐落于山勢峻秀、環(huán)境幽雅的林木之中。寺側(cè)南巖為萬歲樓,這是一座造型別致的二層飛檐翹角樓閣。

北山摩崖(石窟)石刻

——來之必看:普賢菩薩、轉(zhuǎn)輪藏經(jīng)洞、韋君靖碑、蔡京碑、古文孝經(jīng)碑

位于大足縣城北2公里處,海拔545.5米,開鑿于唐代昭宗景福元年(892年),歷經(jīng)五代,兩宋,相繼在佛灣、營盤坡、觀音坡、北塔寺、佛耳巖等處造像近萬軀。長達500米余,共編為290號龕窟。其中有碑碣6通,題記和造像55處,經(jīng)幢8座,銀刻線閣1幅,石刻造像364龕窟。

北山石刻以佛灣造像最為集中,共編290號龕窟。在長300多米、高7米的崖壁上,有碑碣6通,題記和造像銘記55則,經(jīng)幢8座,陰刻“文殊師利問疾圖”一幅,石刻造像264龕窟。佛灣佛像雕刻精細,體態(tài)俊逸,風格獨特。“心神車窟”中的“普賢菩薩”造像精美,被譽為“東方維納斯”;“轉(zhuǎn)輪藏經(jīng)洞”被稱為“石雕宮闕”;“韋君靖碑”、“蔡京碑”、“古文孝經(jīng)碑”為世所獨存,既是書法珍品,又可補史料之遺缺,價值極高。

南山石刻

南山,古名廣華山,位于大足縣城東南方向2.5公里處。山頂上原有道現(xiàn),名玉皇觀。南山石刻造像緣起于南宋時期(公元1127~1279年),屬道教造像。明清兩代稍有增補。

此處摩崖造像一共有十五龕造像,都以道家作品為主,這是此山的一大特點。三清古洞是其代表作。

石門山石刻

石門山位于大足縣城龍崗鎮(zhèn)東20公里處的石馬鎮(zhèn)新勝村,海拔374.1米。造像開鑿于公元1094~1151年(北宋紹圣至南宋紹興二十一年)。刻像崖面全長71.8米,崖高3.4~5米,通編為16號,其中有造像12龕窟。此外,尚存造像記20件,碑碣、題刻8件。石門山摩崖造像為佛教、道教合一造像區(qū),尤以道教造像最具特色。

石篆山石刻

石篆山位于大足縣城龍崗鎮(zhèn)西南25公里處的三驅(qū)鎮(zhèn)佛惠村,海拔444.6米。據(jù)佛惠寺《嚴遜記碑》記載,造像于公元1082~1096年北宋元豐五年至紹圣三年開鑿而成。造像崖面長約130米,高約3~8米,通編為10號。石篆山摩崖造像為典型的釋、道、儒“三教”合一造像區(qū),在石窟中罕見。其中,第6號為孔子及十哲龕,正壁刻中國大思想家、儒家創(chuàng)始人孔子坐像,兩側(cè)壁刻孔子最著名的十大弟子。這在石窟造像中,實屬鳳毛麟角。第7號為三身佛龕。第8號為老君龕,正中鑿中國道教創(chuàng)始人老子坐像,左右各立7尊真人、法師像。

大足石刻的藝術(shù)價值

以北山、寶頂山、南山、石篆山、石門山(簡稱“五山”)摩崖造像為代表的大足石刻是中國石窟藝術(shù)重要的組成部分,也是世界石窟藝術(shù)中公元9世紀末至13世紀中葉間,中國晚唐景福元年至南宋淳佑十二年最為壯麗輝煌的一頁。大足石刻始建于公元650年唐永徽元年,興盛于公元9世紀末至13世紀中葉,余緒延至明、清,是中國晚期石窟藝術(shù)的代表作品。

“五山”摩崖造像以規(guī)模宏大,雕刻精美,題材多樣,內(nèi)涵豐富,保存完好而著稱于世。以集釋佛教、道道教、儒儒家“三教”造像之大成而異于前期石窟。以鮮明的民族化、生活化特色,在中國石窟藝術(shù)中獨樹一幟。以大量的實物形象和文字史料,從不同側(cè)面展示了公元9世紀末至13世紀中葉間中國石窟藝術(shù)風格及民間宗教信仰的重大發(fā)展、變化,對中國石窟藝術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展有重要貢獻,具有前期各代石窟不替代的歷史、藝術(shù)、科學和鑒賞價值。